趣味の玩具箱(諸々)

ゲーム・音楽の他にも、管理人が「広く浅く」興味を持っているものがあります。何か被る点のある方は、是非「足あと帳」の方へ書き込みをお待ちしております。

乱文その1

[ くっだらねえー(誉め言葉) ]

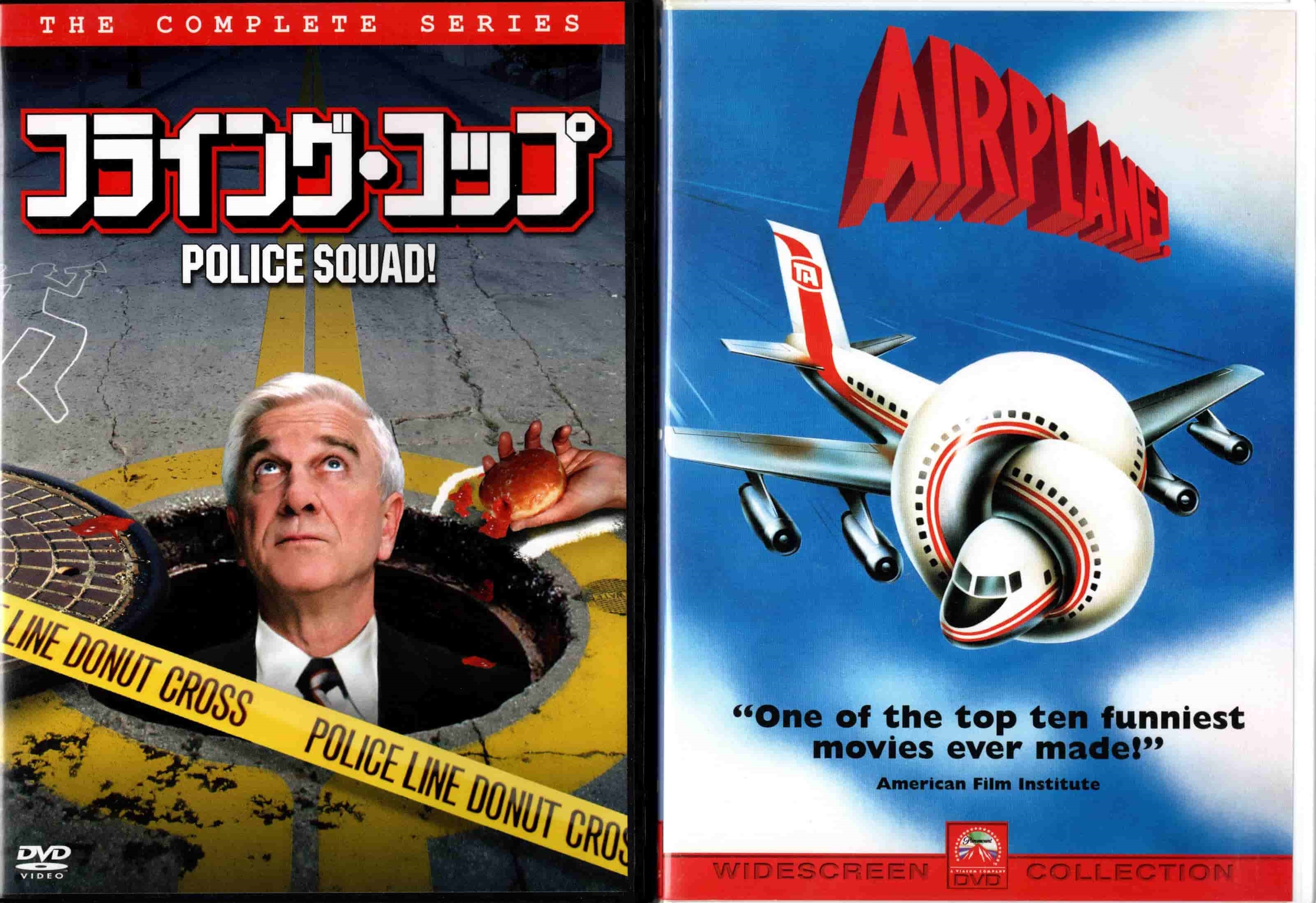

コサキン

所謂「芸能人・タレント」さん達に何の興味もない私ですが、数少ない例外の1つが「コサキン」のお二方です。正式なコンビではなく、ユニットとしての活動ですが、私にとっては青春時代から現在まで、ずっと興味・関心の対象であります。

1987年、大学進学のため埼玉県に居住することになり、最も嬉しかったのは「コサキンの深夜放送(TBSラジオ)が雑音無しで聴けること」でした(笑)。番組関連の本やCDも購入していますが、何と現在(2025年)では、ポッドキャストで番組が復活しており、私と同年代のリスナーを笑わせ続けています。

乱文その2

[ 死刑! ]

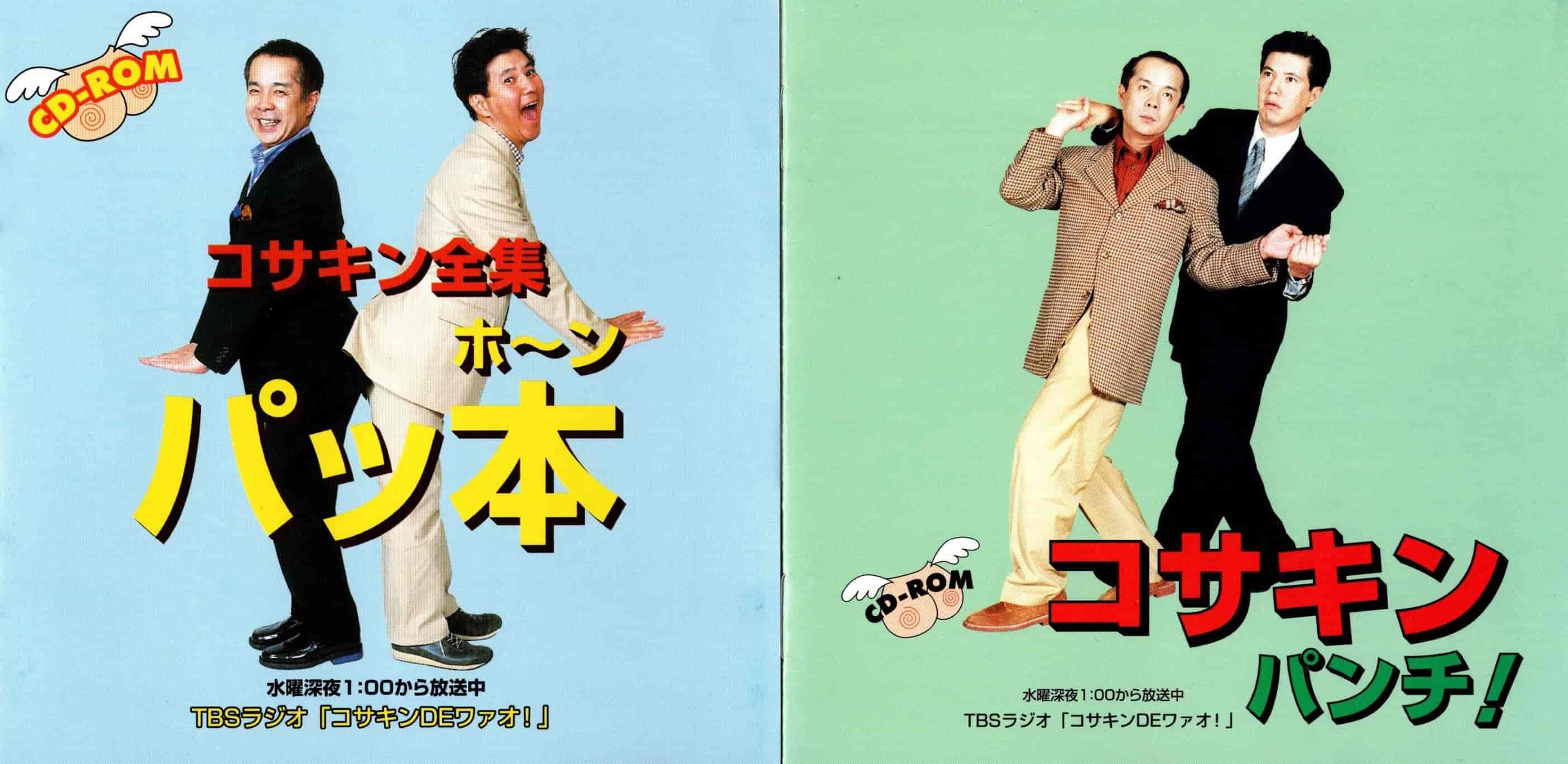

がきデカ

私が小学生の頃、雑誌「少年チャンピオン」に連載されていた漫画です。親に内緒で、コミック(単行本)を揃えたり、友達と貸し借りをしたりしました。内容・描写は、現在(2025年)ではほぼ発行禁止になるのでは、と思われる言葉や表現が満載でした。

これを毎週、少年向けの漫画雑誌で連載していたとは、隔世の感があります。当時は、日本も経済的に余裕があり、おおらかと言うかのんびりした時代だったのですね。ちなみに、平成の初期にはテレビアニメとして放送されていた記憶があります。

乱文その3

[ 最強幻想 ]

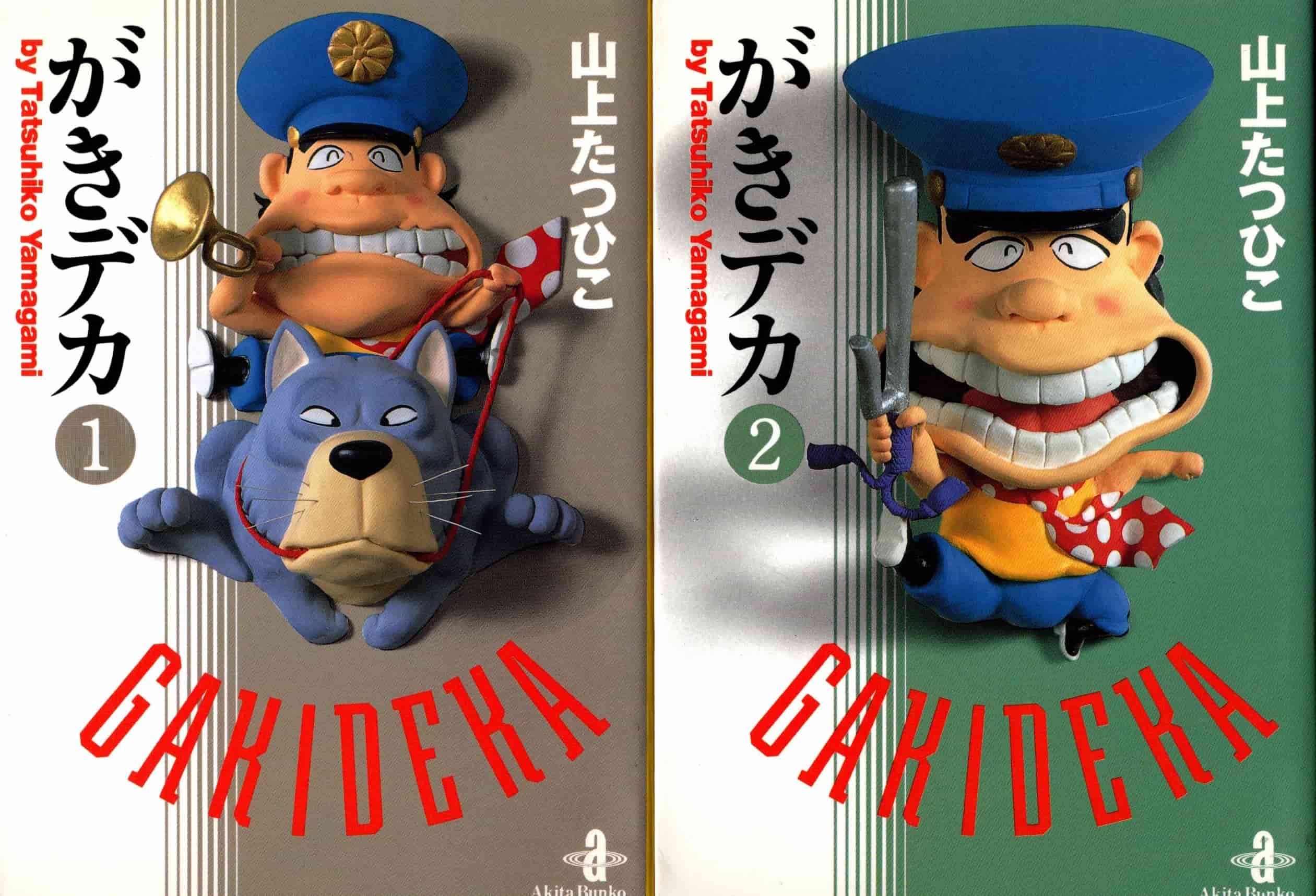

極真空手

私は高校生の頃から、友達と格闘技の話をしたり技の研究(?)をしたりするのが好きでした。当時の私にとってのヒーローは、「空手バカ一代」のモデルであった、極真会館の館長「大山倍達(ますたつ)」氏でありました。

1994年に大山氏が逝去されてからは、極真会館は幾つかの団体に分裂し、高弟だった方々を中心に、裏話・暴露本のような物が出版されました。私もそれらの書物を読み漁り、衝撃を受けたり幻滅したりしていました。

ただ、更に時間が経過した現在になって思うのは、「裏話が事実とは限らない」・「立場が違えば受け止め方も違う」ということです。思い出は、美しいままで残しておきたい、個人的にはそのように思います。

乱文その4

[ 老いてからの学び ]

科学・数学 等

最近はコンビニでも学問の概要・概論をまとめた本が売られていることが珍しくありません。そのような本の中で、私が「ちょっと読んでみるか」と軽い気持ちで購入したジャンルが、「量子論」と「数学」です。「全てが分かる」というよりは「概要が分かる」のが正確かと思いますが、それなりに楽しめました。

特に「量子論」は、もっと研究が進めば、宇宙とは何か・この世とは何かまで解明が可能ではないかと感じさせる分野のようです。私は、高校時代から数学が嫌い(苦手)になってしまいましたが、あの時代に「数学が分かると、この世の仕組みが分かる」ということを教えてくれる先生に巡り会いたかったです。現在、遅ればせながら、学ぶことの大切さを噛みしめております。

乱文その5

[ 事実に思想を持ち込むな ]

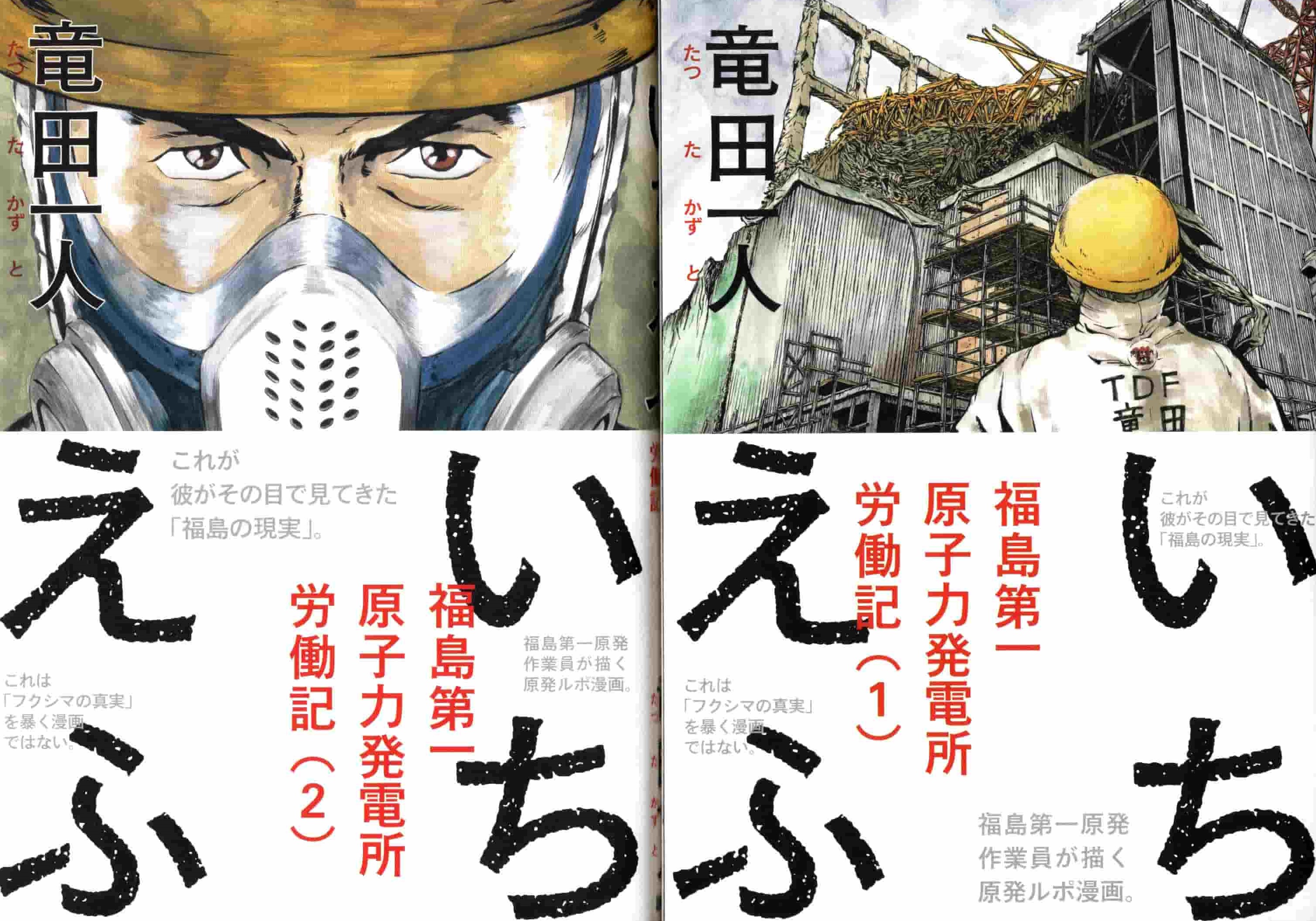

いちえふ

私は思想的に左翼ではありませんが、現在の科学技術では「暴走したら止めようがない」という理由から、原発は無い方が良いと考えています。あの震災当時、憶測でモノを言う評論家や持論に拘る左寄りのコメンテーターには吐き気を催していましたが、この「いちえふ」は、実際に現場で働いた人の視点で描かれています。

現在(2025年)でも、「処理水だ」・「いや汚染水だ」の論争が一部でありますが、私はそういった議論(単なる言い争い?)が熱くなるほど、一歩も二歩も下がって冷静に、客観的なデータや事実に基づいて判断したいと思います。

乱文その6

[ 話を聞く耳 ]

右翼と左翼

私は、街宣車で喚き散らし、突撃ラッパを大音量で鳴らす「バカ右翼」が嫌いです。そして、反対意見を持つ者を見下し持論を押し付ける「クソ左翼」も同じくらい嫌いです。彼らは、「自説こそが正義であり、相手に共感する部分などない」と信じているようで、相手の話に耳を傾けることはありません。街頭演説で、互いを非難して罵り合う姿を見ると、どちらに対しても嫌悪感で一杯になります。(もちろん、左右それぞれに「話を最後まで聞ける人」はいるのでしょうけれど・・・)

私個人は、政治に関しては是々非々で考えていますが、賛成するにしても反対するにしても、まずは「相手の話を聞いてから」判断しても間に合うのではないでしょうか?課題が山積の日本を良くするのに、右と左で分かれて罵り合っている場合ではないと思うのですが・・・・。

乱文その7

[ 華のある噺家 ]

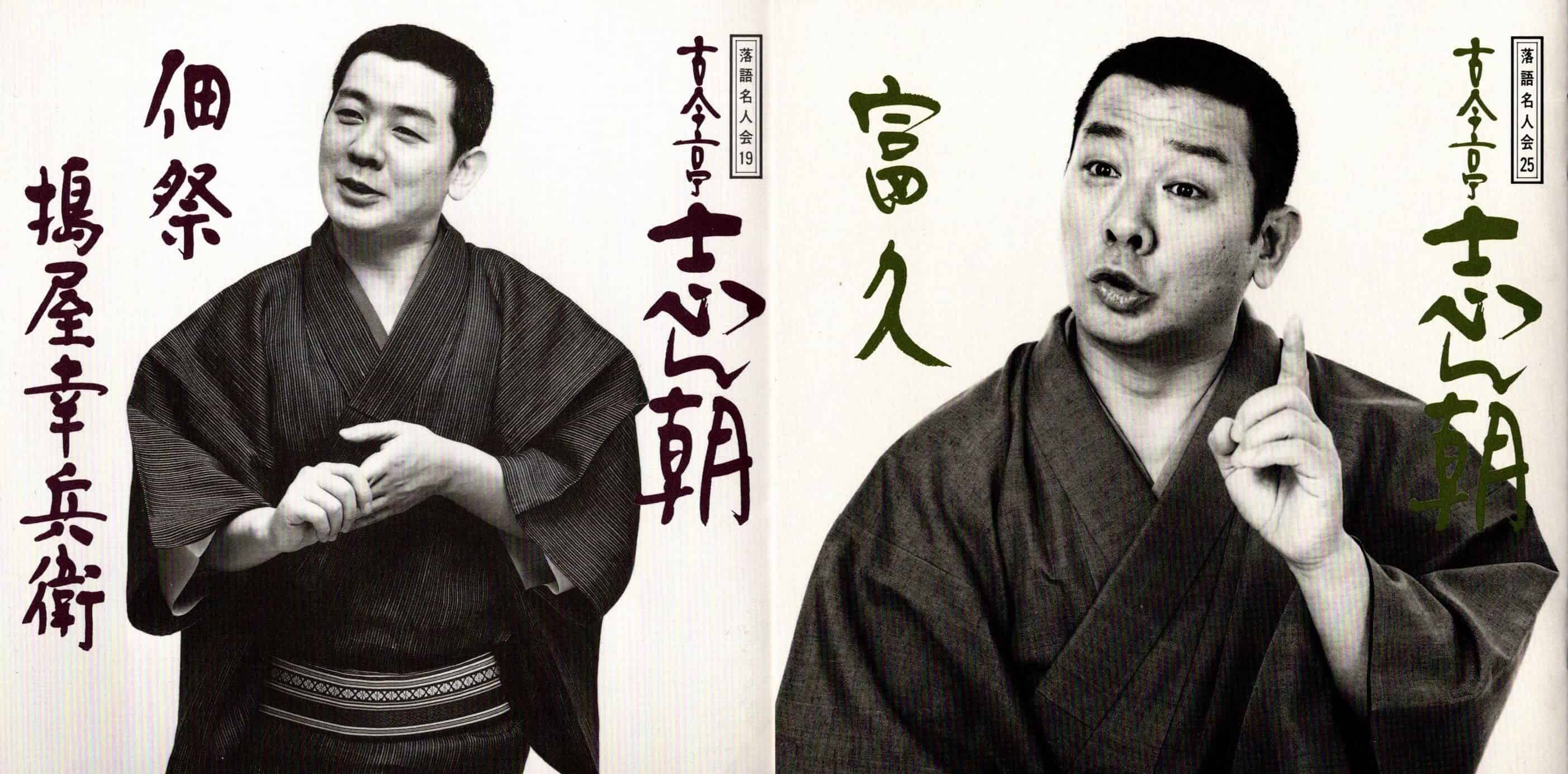

古今亭志ん朝

高名な落語家であった「古今亭志ん生」(ここんてい しんしょう)の次男です。あの立川談志に、「金を払って落語を聞きたいのは志ん朝だけ」と言わしめる実力者であり、実際に談志とは交流が深かったようです。声のトーンや滑舌、話し方のリズムやテンポ等々が相まって、私個人にとっては「最も華のある噺家」でありました。

まだネット通販の仕組みが整っていなかった時代には、都内のCDショップで志ん朝のCDを探すのが楽しみでありました。現在(2025年)では、YouTubeで検索すれば映像で高座を楽しむことが出来ます。個人的には、「百川(ももかわ)」・「堀の内」・「宿屋の富」・「寝床」等で大笑いしました。

乱文その8

[ 笑いの中にも品がある ]

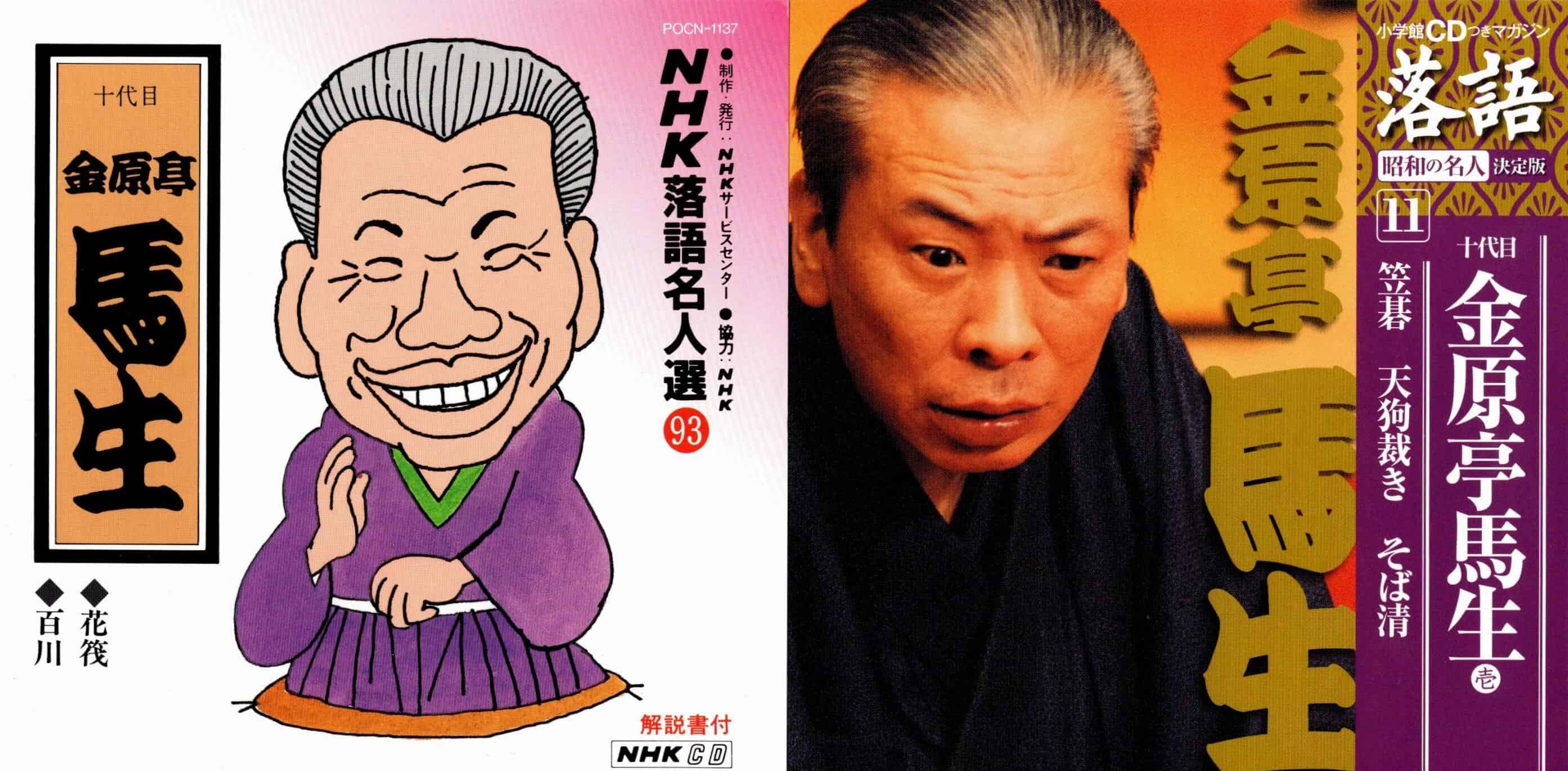

金原亭馬生

昔、有名なアナウンサーの失敗談として、この方を紹介する際に「きんぱらてい うまお」と読んでしまったことがあるそうです。正しくは「きんげんてい

ばしょう」で、前述の古今亭志ん朝の実兄です(馬生の長女が、女優の池波志乃さんだとは最近まで知りませんでした)。

個人的な感覚ですが、志ん朝の「華麗な芸」とはタイプが異なり、「落ち着いた上品さが感じられる芸」だと感じています。私の場合、大爆笑というよりは、堪え切れずに吹き出してしまったり、思わずニヤニヤしてしまったりすることが多かったです。個人的には「笠碁」・「そば清」・「花見の仇討ち」等で笑わせてもらいました。

乱文その9

[ 若い頃からお爺さん? ]

柳家小さん

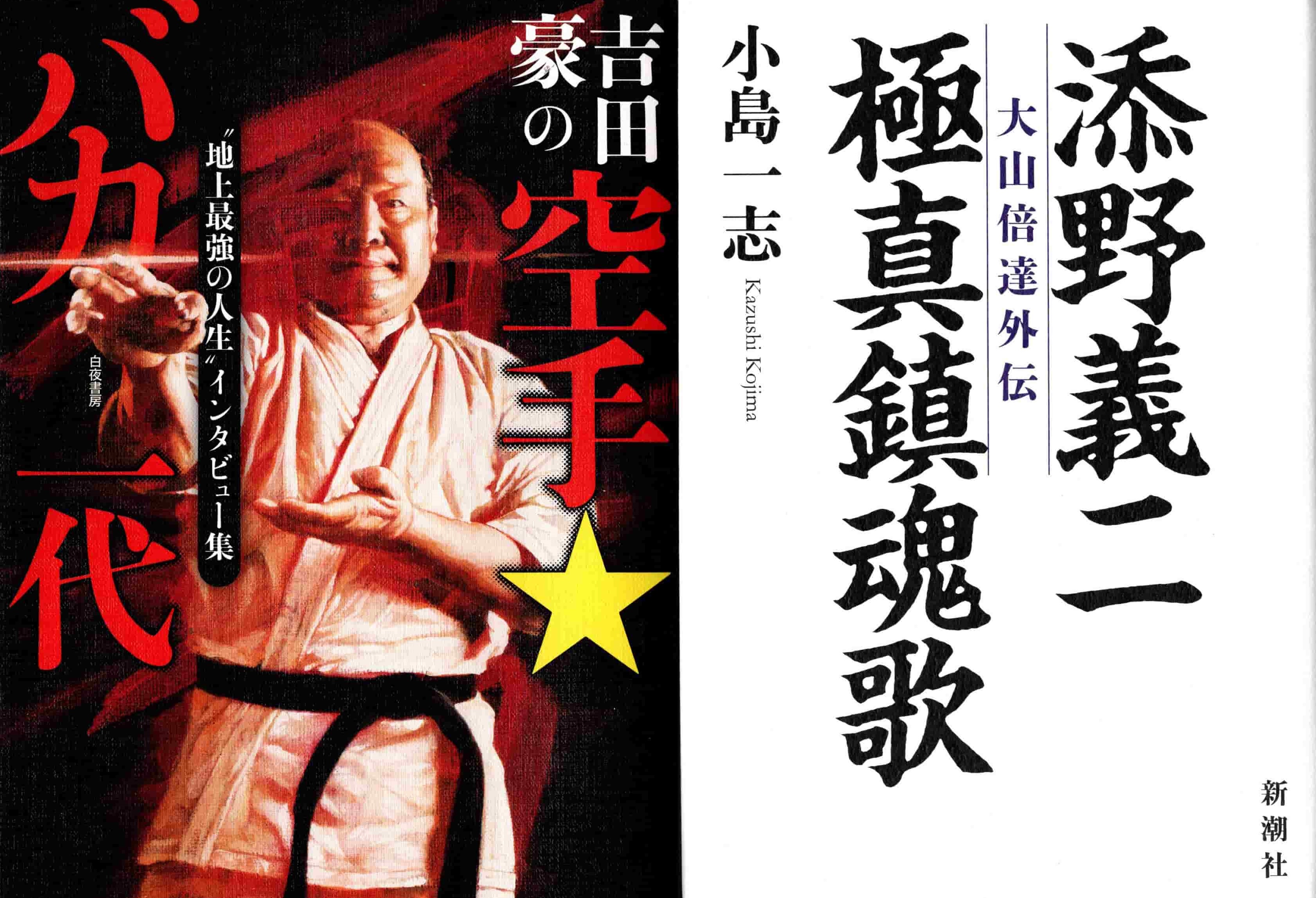

日本では、映画「裸の銃を持つ男」シリーズで有名になった感があります。演技しながらシリアスな表情を崩さず、しかしよく見るとその背後や周辺では細かで毒のある描写がされている、そんな場面にぴったりの名優でした。ぼんやりしていると見逃してしまう速さで、次々と繰り出される悪ふざけに、何度も声を出して大笑いしました。

個人的なお勧めは、写真左の「フライング・コップ」(TVシリーズ)です。大学時代に学生寮で、夜中に視聴して先輩と大笑いした思い出があります。

乱文その11

[ マニアの深淵 ]

マニア解体新書

どんな趣味であっても、常人には想像もつかない「マニア」と呼ばれる方々が存在します。上の写真は、「マニア解体新書」のDVDですが、これを視聴すると、底知れぬマニアの世界(そもそも、「そんな趣味が存在するの?!」と驚嘆します)を垣間見ることが出来るでしょう。

例えば、「山びこマニア」なる趣味を想像できるでしょうか・・・?この方々に比べれば、私などは意志薄弱・浅学非才だと反省(?)させられます。

乱文その12

[ 面白さを探し出す眼 ]

ザ・スライドショー

この個性の強いお二方のユニット名は、「ロックンロール・スライダーズ」なのだそうです。上のDVDは、街角や雑誌・チラシ等で見つけた、「面白く解釈できるもの」をスライドにして、解説(妄想?)を加えて会場で上映するという内容です。「なんだか地味な内容だな・・・」と思っていた私ですが、実際に視聴したらニヤニヤが止まりませんでした。

「これをそう見るか!」・「そう解釈するか!」の連続でした。面白いものは、自分から探しに行けば、結構見つけられるのだと教えられた気がします。楽しみは自発的に、といったところでしょうか。

乱文その13

[ アキバの思い出 ]

石丸電気 他

東京の秋葉原は、1990年代から2000年代にかけて、私にとってのワンダーランドでありました。と言っても、私はアニメやフィギュア等には関心が無く、PCソフトや音楽CDに興味が集中していました。連休時に東北某県から上京し、今は無き「石丸電気」の各店舗を回ってはCDフロアで「獲物」を物色していた時代が懐かしいです。

アキバを巡っていると、TVでよく流れていた各店舗のCMソングが耳に入り、懐かしさのあまり写真左のCDまで購入してしまいました(笑)。ちなみに写真右は、「石丸電気」でCDを購入すると入れてくれた紙袋です。ダウンロード販売が普通になった現在と異なり、いろいろな店舗を巡る楽しみがありました。

乱文その14

[ 和やかだった晩年 ]

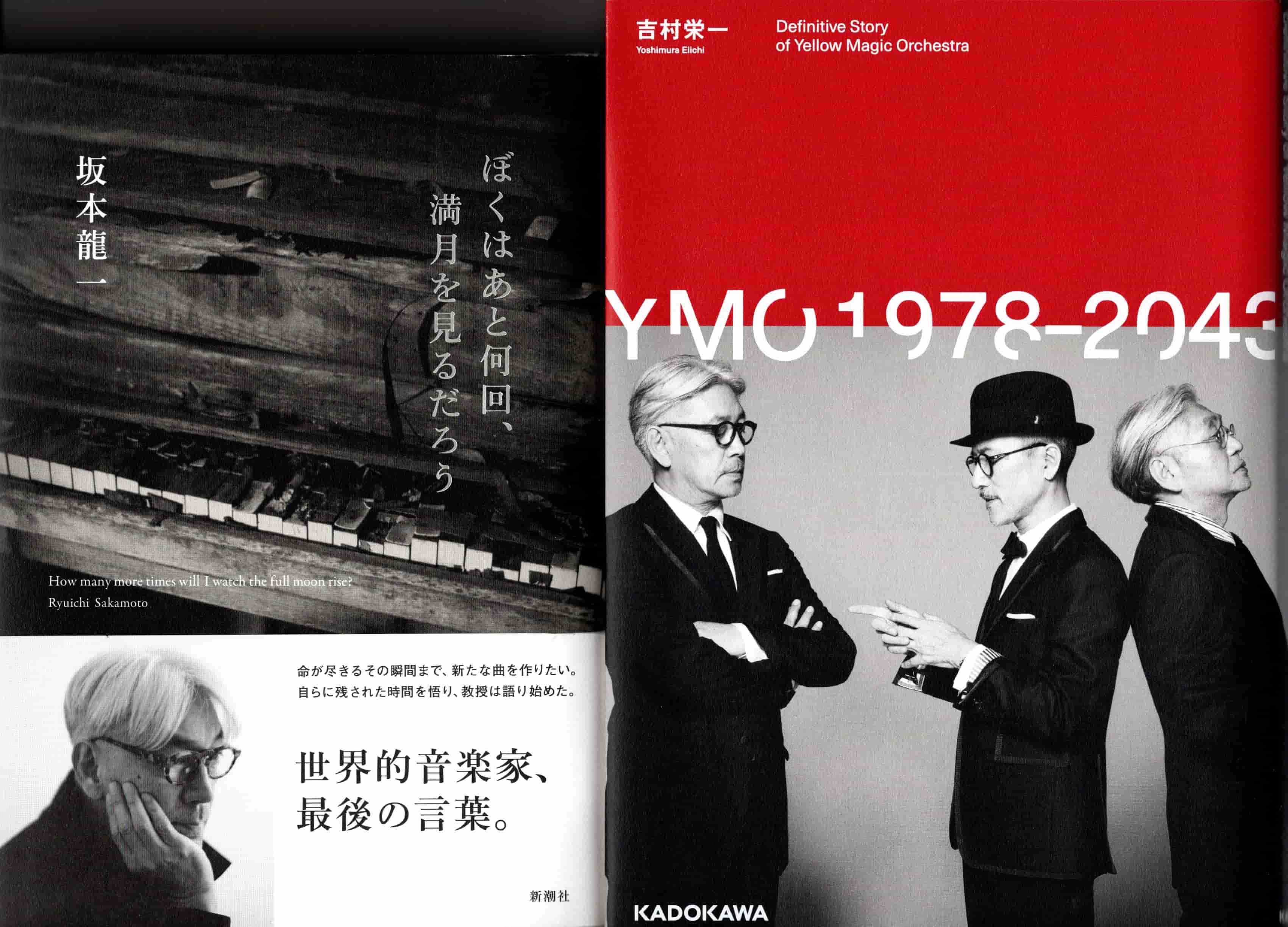

YMOの人間関係

2023年に、高橋幸宏・坂本龍一の両氏が逝去され、YMOのメンバーが再び集結することは出来なくなってしまいました。常に新しい音楽を創造しようとしていたYMOは、間違いなく一つの時代を築いたのだと思います。

私がリアルタイムでYMOの音楽を聴いていた1980年代前半は、坂本氏と細野氏の対立が噂されていた頃で、「ユキヒロ派」だった中学生の私は、「YMOって仲悪いんだな」と残念に思っていました。1993年に再結成した時も、「諸般の事情で、嫌々再結成した」との情報があり、実際にその後、この御三方が一緒にいる場面は見られませんでした。

しかし時は流れ、皆それぞれに年齢を重ねて(良い意味で)脱力し、自然体で接することが出来る雰囲気が出てきました。特に坂本氏の「昔の自分に会ったら殴ってやりたい」という発言は、細野氏との関係が大きく改善されたことの表れだったのだと思います。その後、御三方は自然な流れで共演する機会が増え、いつの間にかYMOとしても活動するようになりました。

個人的に嬉しかったのは、三人で食事会をしたり、笑顔で写真に納まったりする様子がSNS等で見られたことです。細野・坂本の両氏が二人でコンサートを開いたのも、驚きましたが嬉しかったです。高橋・坂本の両氏が70代で逝去されたのは残念ですが、その晩年に「あの三人」が、かつては想像もできなかった和やかな関係になれたことを、一ファンとしては嬉しく思っています。

以下、少しずつ更新予定です・・・