趣味の玩具箱(クラシック音楽)

私の好きな事(趣味と言うほどではなく)の1つに、クラシック音楽の鑑賞があります。熱心な愛好者・上級者の皆様からは「情熱が足りないんだよ!」と叱られそうですが、私にとっては「たくさんある好きなことのうちの1つ」に過ぎず、自分でも「熱心なファンではないな」と感じています。

ここ10年程は体力低下や仕事が忙しいこともあり、鑑賞に費やせる時間は週に1~2時間程度です。クラシック音楽に造詣の深い皆様から見ると、「これだからド素人・初心者は・・・」と言われそうな内容ですが、私の乏しい所有物の中から、CDや書籍等を幾つか紹介いたします。決して「お勧め」などという大胆なものではありません(笑)。

無知なド素人の嗜好ですので、熱心な愛好者・上級者の皆様は、どうか怒らずに鼻で笑いながらご覧ください。

「怒っちゃやーよ!」(by 志村けん)

妄言その1

シューマンの哀しみ

写真左は、シューマン「後期ピアノ作品集」。演奏者はトビアス・コッホ(pf)です。写真右は、シューマン「ピアノ独奏作品全集」。演奏者はエリック・ル・サージュ(p)です。

私はピアノをほとんど弾けませんが、それでもピアノ曲を聴いて楽しむことがあります。そう、大体の場合は「楽しめる」のですが、シューマンのピアノ曲には、聴いた後に気が滅入るものがあります(個人の感想ですので、ファンの皆様、悪しからず)。

シューマンは44歳の時にライン河に身を投げ、一命は取り留めたものの、2年後に死去するまでの間を精神療養所で過ごしました。医師によると、療養所でのシューマンは、妄想に苦しんだり金切り声を上げたり、突発的な行動が見られたりしたようです。ここに紹介するのは、彼が正気を失ってしまう前年と、投身する直前に作曲された作品から2つです。

[ フゲッタ形式の7つのピアノ小品 ]

穏やかな曲想の中にも、精神が白く燃え尽きていくような儚さが感じられます。特に第5曲目は、涙が涸れてもずっと癒されない哀しみが(私には)感じられます。

[ 天使の主題による変奏曲 ]

知人に「夜、天使が歌う旋律を聴いた」と語ったようですが、シューマン自身は「シューベルトの霊だ」と思っていたようです。実際にはこの旋律は、自分の作曲した歌曲やヴァイオリン協奏曲の旋律でしたが、この主題に基づいて5つの短い変奏曲を書き残しました。穏やかな主題に基づいていますが、私には、うっすらと静かな狂気が見え隠れしているように感じられます。

妄言その2

どうかしている御両人

写真左はスクリャービン「管弦楽作品全集」、写真右は「ロシアの後期ロマン派作品集」(p)ホロヴィッツです。

ホロヴィッツは、少年時代にスクリャービンと対面したことがあり、対面時の印象は「挙動不審なところがあり、クレイジーな人だと思った」のだそうです(笑)。確かに、神智学に傾倒してからのスクリャービンの発想や言動にはぶっ飛んだところが有り、演奏に光や香り・味覚まで取り入れようと試みたり、「ヒマラヤ山中で7日間かけて一度だけ上演すると、この世は違う世界に変貌する」という発想で演奏計画を立案したりする、正にクレイジーな(どうかしている)人でした。

ところで皆様、ホロヴィッツの演奏するスクリャービンの作品「焔(ほのお)に向かって」を映像でご覧になったことはありますか?右のCDにも演奏が収録されていますが、映像で見ると、ホロヴィッツもなかなかにクレイジーな人だと思います。この曲を、ほぼ表情を変えずに弾き通すとは・・・!

まあ、スクリャービンの交響曲「法悦の詩(うた)」をBGMにして何度もリピートしながらこの駄文を書いている私も同類かもしれませんが(笑)

妄言その3

秋葉原の思い出

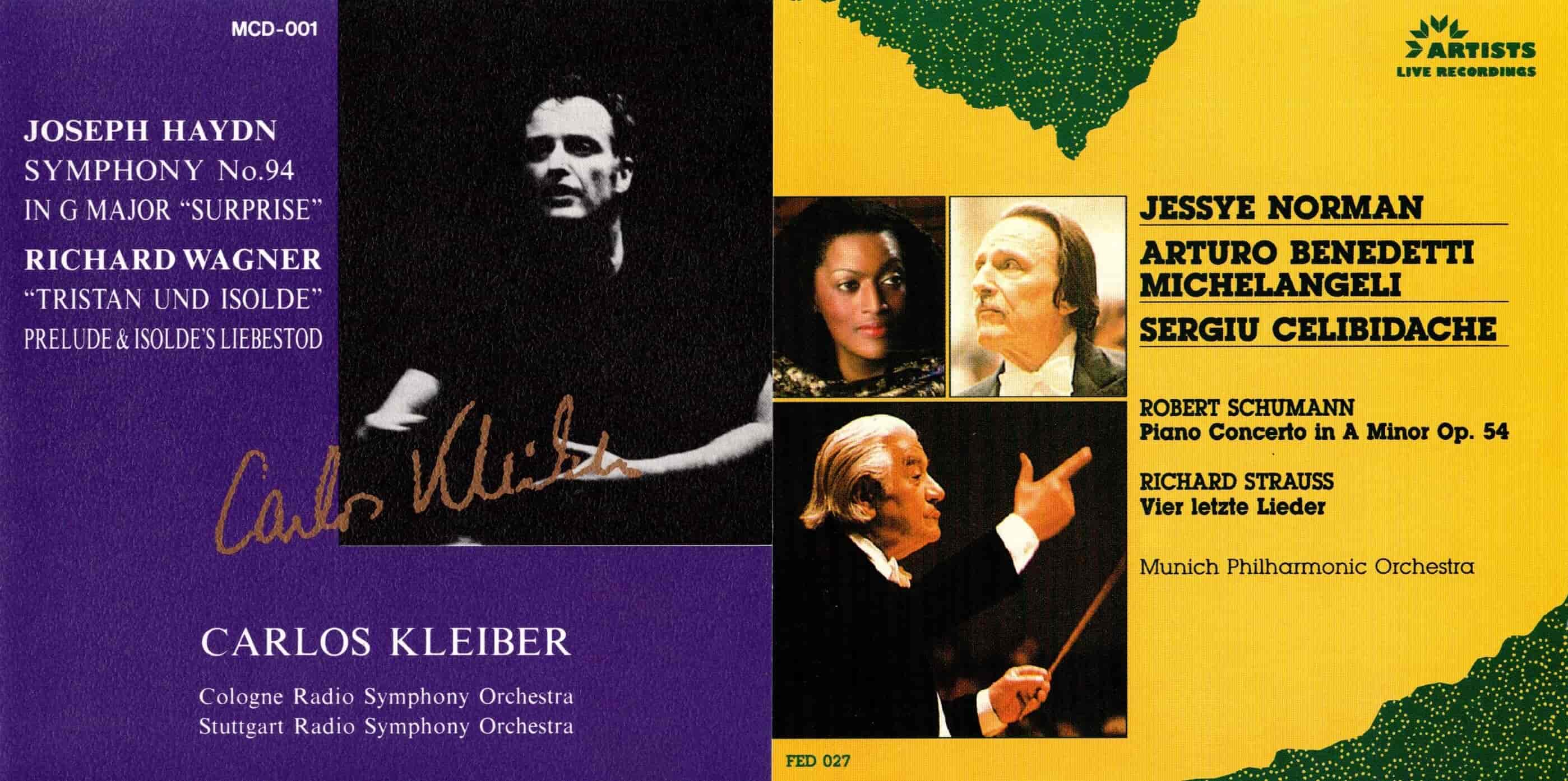

写真左は、バッハ「ミサ曲 ロ短調」。指揮はチェリビダッケです。写真右は、マーラー「大地の歌」。指揮はC.クライバーです。

このCDジャケットを見ただけで、「懐かしい!」と思われたアナタ、もしや秋葉原の「石丸電気」に足を運ばれたことがお有りなのでは?はい、ご推察の通り、私は上記のCDを石丸電気で購入しました。ええ、正真正銘の(?)海賊版ですよ(熱心で真面目なファンの方からは「邪道」と言われるでしょうが・・・)。

まだYouTubeも存在せず、データ配信で楽曲を購入する仕組みも無かった当時は、東北某県の山奥から秋葉原に出向いて、石丸電気の各店を回るより他に「レア盤」を入手する方法は無かったのです。

(海賊版のスター達)

現在(2025年)では、YouTubeにラジオ等の放送音源がたくさんアップされているので、上のCDはもう珍しいものではありません。ここをご覧頂いている方でも所有されている方はおられることでしょう。クライバーとチェリビダッケです。

特にチェリは、録音自体を毛嫌いしていたので、当時は録音状態が悪い海賊版であっても「お宝」でした。まさか、亡くなった後に正規版が続々と発売されることになるとは・・・・(買っちゃったけど)。

妄言その4

録音の魔術

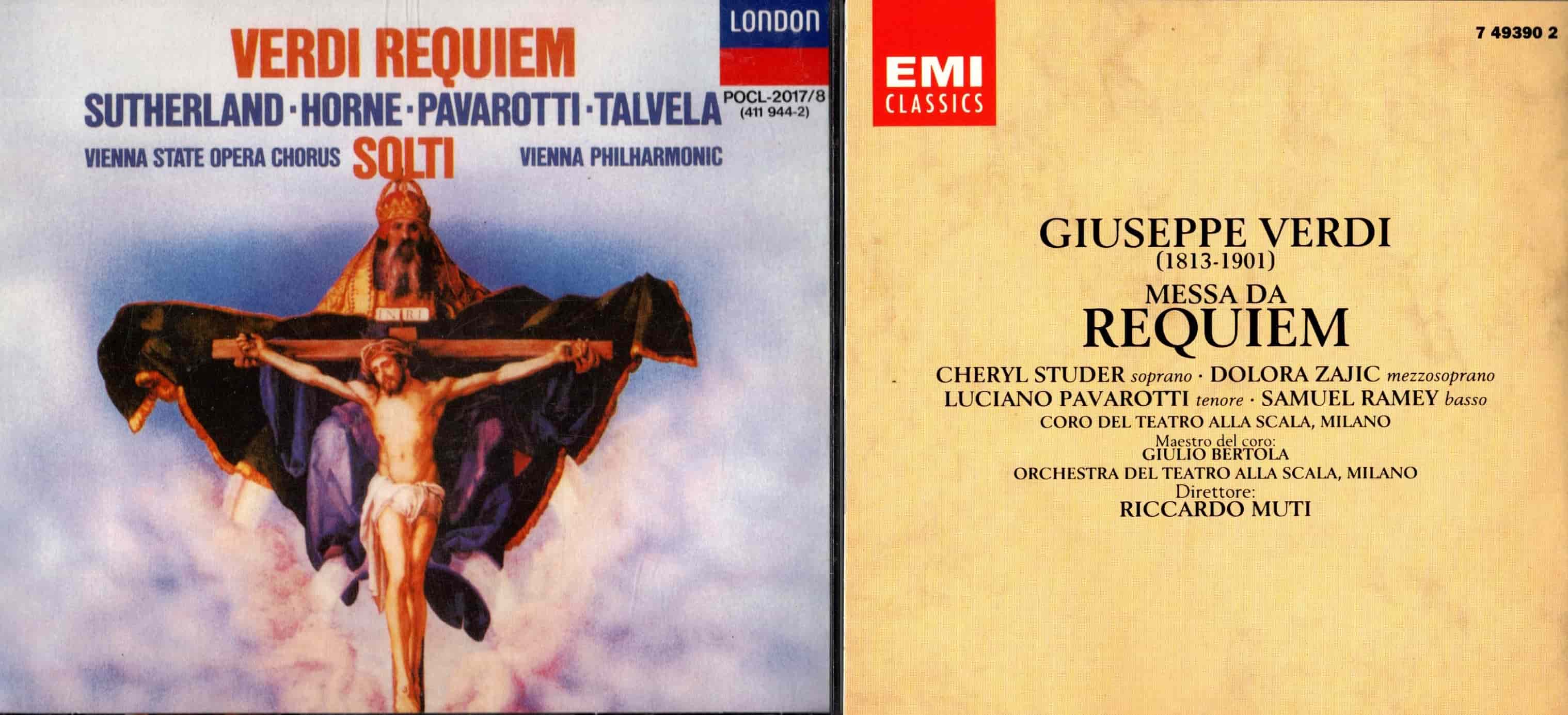

曲目は、どちらもヴェルディの「レクイエム」です。写真左がショルティ指揮/ウィーン・フィル他、写真右がムーティ指揮/スカラ座管他の演奏です。両盤とも一流のオーケストラとソリストを揃えていますが、演奏から受ける印象は異なります。指揮者が違えば同じ演奏者でも結果は異なりますが、一番の違いは楽器間のバランスや響き方の差だと感じます(初心者の感想です)。

私に限らず、実演に接したことのある方なら、「生演奏と録音は全くの別物」であることはご承知のことと思います。特に写真左の、「デッカサウンド」と呼ばれる録音方式は、マイクの位置や録音後のミキシング等で、正に「録音・再生芸術」として世界に名を馳せました。

実演ではそれほど響かなかったソロ楽器やソロ歌手の響きが、録音では朗々と響いて聞こえたり、会場の誰もがはっきりと認識した演奏のミスが跡形もなく修正されたりするのは、デッカに限らずどのレーベルでも同様です。こうなると、「ライブ録音」のCDであっても、「純度100%で修正や調整無し」のものは少ないのでしょうね。

私個人としては、生演奏と録音にはそれぞれ良い点があると割り切っており、どちらか一方だけということはありません。特に、物故者の演奏を聴くには録音しかない訳ですから・・・。

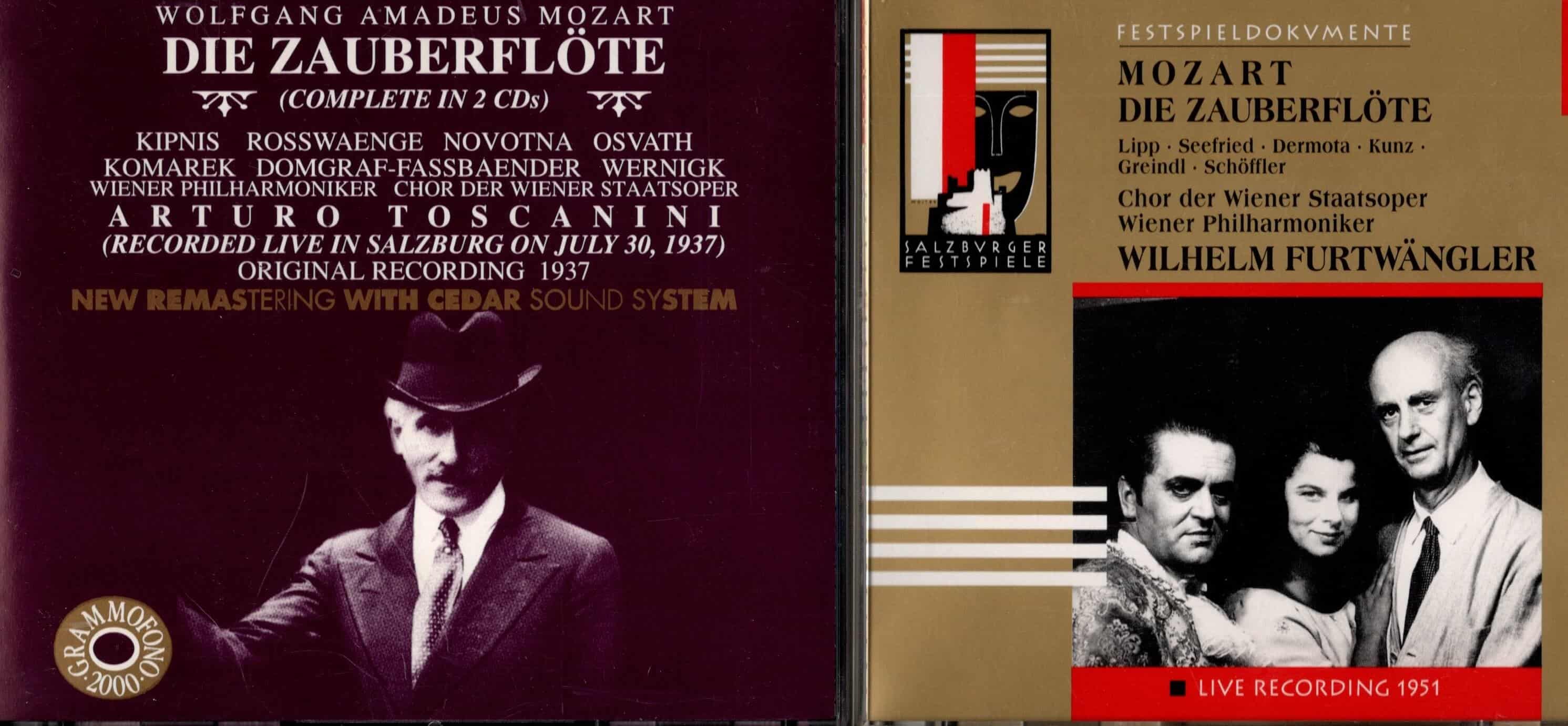

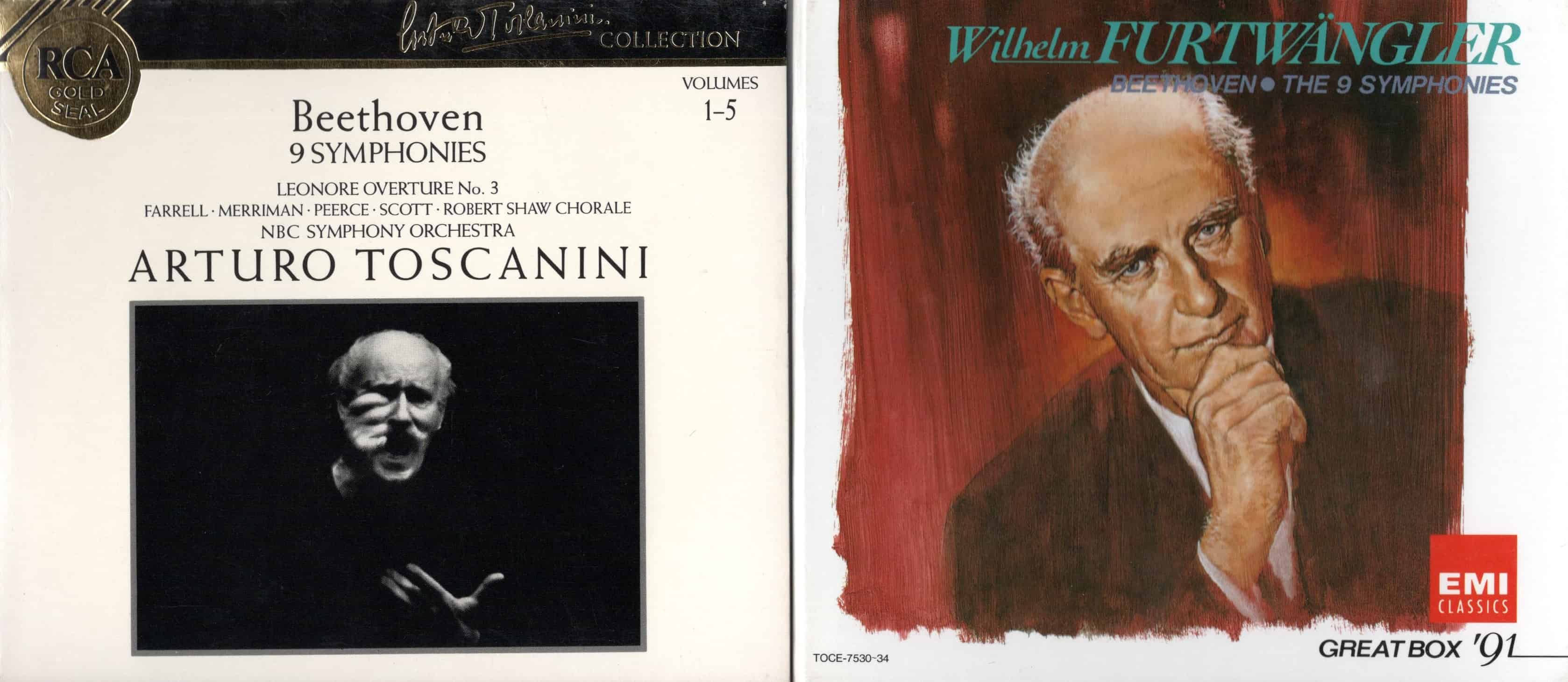

写真のCDは、どちらもモーツァルトの歌劇 「魔笛」です。左がトスカニーニ指揮、右がフルトヴェングラー指揮、演奏はどちらもウィーン・フィルで、歌手と年代に差はありますが、両方ともザルツブルク音楽祭でのライブ録音です。

私は、決して録音を否定はしませんが、100%の信頼を寄せてもいません。なので、再生装置に凝ることもありません(オーディオ・ファンの皆様のことを悪く言う意図は全くありませんので、悪しからず)。聴き方としては「邪道」や「誤り」なのかもしれませんが、「会場にはこんな感じで響いていたのかなあ・・・?」と、無意識のうちに脳内で補正(空想?)しているような気がします。

結局、人にはそれぞれ好みや感性の違いがある訳ですから、同じ演奏を聴いても受け止め方に差はありますし、録音の音質によっても好みが分かれるのは当然ではないでしょうか。私のように、決して「クラシック音楽こそわが命!」ではない者からすると、演奏や音源を巡って楽しく話をするのではなく、互いの感覚を非難し合うネット上での諍いを見ると、「自分は何も分からない初心者のままでいいや」と心から思うのです。

(私は無派閥です)

作曲家に限らず、「芸術家」と呼ばれる方々は、常人には想像もできない発想や感覚を持っているように感じます。私の自宅から車で1時間程の所に、サルバドール・ダリの作品を多数展示してある美術館があるのですが、私はそこを訪れる度に、作品から放射されている(ように感じる)パワーに圧倒されています。

前述したシューマンもそうですが、作曲家の中には精神を病んでしまったり、病んではいないけれど半ば「イカレている」と思われたりする人がいます。上の写真の御両人は、私から見ればどちらも「天才」のように思えますが、「では親しくなりたいか」と問われたら、きっと拒絶しそうな気がします(笑)。

伝記や評伝を読んでみると、奇癖や性格の悪さ、唖然とする常識の無さ等の記述が出てきます。それぞれの能力を殆ど全て「芸術」に振り切ってしまった結果なのかもしれませんね。そのお陰で、我々は素晴らしい作品を見たり聴いたりすることが出来るのだとすると、これは神の采配なのでしょうか・・・?

(この御仁もなかなか・・・)

指揮者のクレンペラーは、凄すぎて笑ってしまうレベルの、「エピソードの山」だったようです。

(こちらも・・・)

指揮者のチェリビダッケと、ピアニストのミケランジェリは、互いの実力を認め合い、幾度も共演しました。人間的に素晴らしいところもあったようですが、評伝等を読んだ限りにおいては、病んだ人ではないものの、近くに居られると緊張感で空気がヒリヒリしそうな感じですね。天才だけれど・・・・。

妄言その6

「モツレク」の周辺

モーツァルトの未完の絶筆である「レクイエム」は、弟子のジュスマイヤーの補筆完成によって後世に伝えられました。20世紀以降、補筆の書法の誤りを正した版や、モーツァルトが遺したスケッチを取り入れた版も現れ、それぞれの楽譜による録音もされました。

私も「モツレク」は好きな曲でしたが、バイヤー版、モーンダー版、ランドン版・・・・と次々に現れる新しい版を克明に追いかけることはしませんでした。結局、どの版であろうとも、モーツァルト本人がレクイエムを完成させていたならば、曲は違った姿になっていただろうと思った(諦めた?)からです。

上の写真のCDは、どちらも「モツレク」を収録したものですが、左のカップリングは、映画「アマデウス」で不名誉な描写をされた、サリエリが作曲したレクイエムです。右のカップリングは、ジュスマイヤー作曲(補筆でなく)のレクイエムです。

どちらも(個人的には)「モツレク」には及ばないと感じましたが、それぞれの作曲家が生きていた時代の音楽様式のようなものは伝わって来ました。

(この人たちも・・・)

写真左が、ミヒャエル・ハイドン作曲のレクイエム、右はアイブラー作曲のレクイエムです。

どちらも、「モツレクに似ている箇所がある」とされ、私も聴いてそう感じました。それはさておき、写真右の作曲者、アイブラーは、モーツァルトがその実力を認め、親交を結んでいた人物です。モーツァルトの死後、妻のコンスタンツェは真っ先に「レクイエム」の補筆完成をアイブラーに依頼したことでも知られています。

もし、ジュスマイヤーに代わってアイブラーが補筆を完遂していたら、「モツレク」はどのような曲となって現代に伝わっていたのでしょうか・・・・?

妄言その7

2つの第10交響曲 他

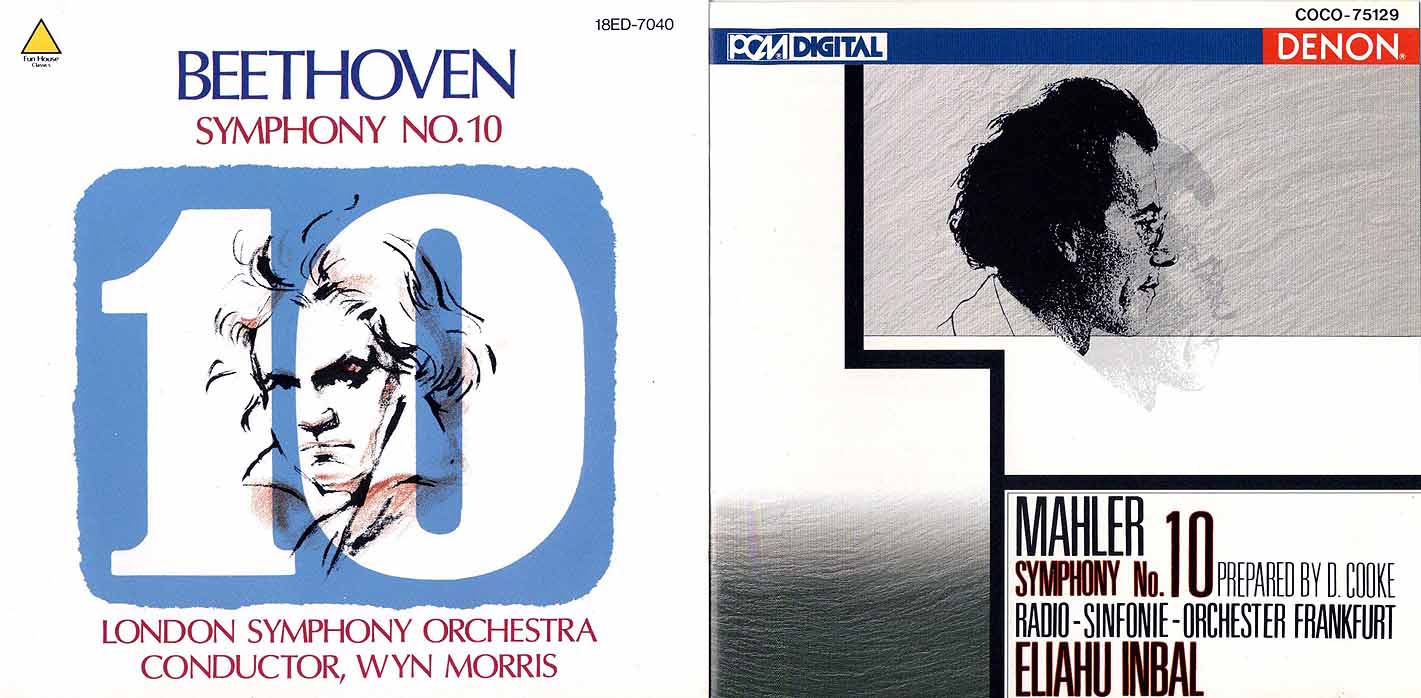

前項に引き続いて、補筆完成に関する妄言です。写真左が、ベートーヴェン「交響曲第10番」(クーパーによる第1楽章の補筆)、右がマーラー「交響曲第10番(全5楽章)」(クック版)です。

マーラーの10番については、かなり多くのスケッチやピアノ譜が残っていたようで、オーケストラの楽譜に直す際も補筆者が頭を抱えて悩むようなことは(あまり)なかったようです。対して、ベートーヴェンの10番は、作曲者本人がスケッチの存在を話していた、とされていますが、今となっては疑わしいようです。補筆者の音楽学者が、交響曲用かどうか怪しい断片を組み合わせて、何とか形にした、という評価もあるようです。

「モツレク」と同様に、私のような素人は、「ほほう・・・」、「ふーん・・・」程度の受け止めであり、本人が完成させたらどうなったんだろうね、という「話のタネ」として聴いています。

(こちらも話のタネ)

写真左は、マリナー指揮、シューベルト交響曲全集(ニューボールド補筆による全10曲と断章)、右はインバル指揮のブルックナー交響曲全集です。インバルの全集は、交響曲00番、0番を含み、常に版と稿の問題が付き纏うブルックナーの交響曲でもあまり知られていなかった版や稿を採用し、未完に終わった第9番は、全4楽章の補筆完成版が話題となりました。

ド素人の私は、補筆者の作業には労いの気持ちがありますが、具体的に楽譜のここがこうなって・・・・という部分にはあまり関心が無く、ブルックナーの幾つかの演奏を聴いて、「ああ、楽譜が違うと、いつも聴いているのとは感じが違うかもね。」程度にしか感じないのです。

ちなみにシューベルトの方は、「未完成」というイメージの割には、結構スケッチが進んでいる箇所もあると知り、「最後まで集中して仕上げようよ・・・・。」という神をも恐れぬ不埒な感想を抱いたのでした(笑)

妄言その8

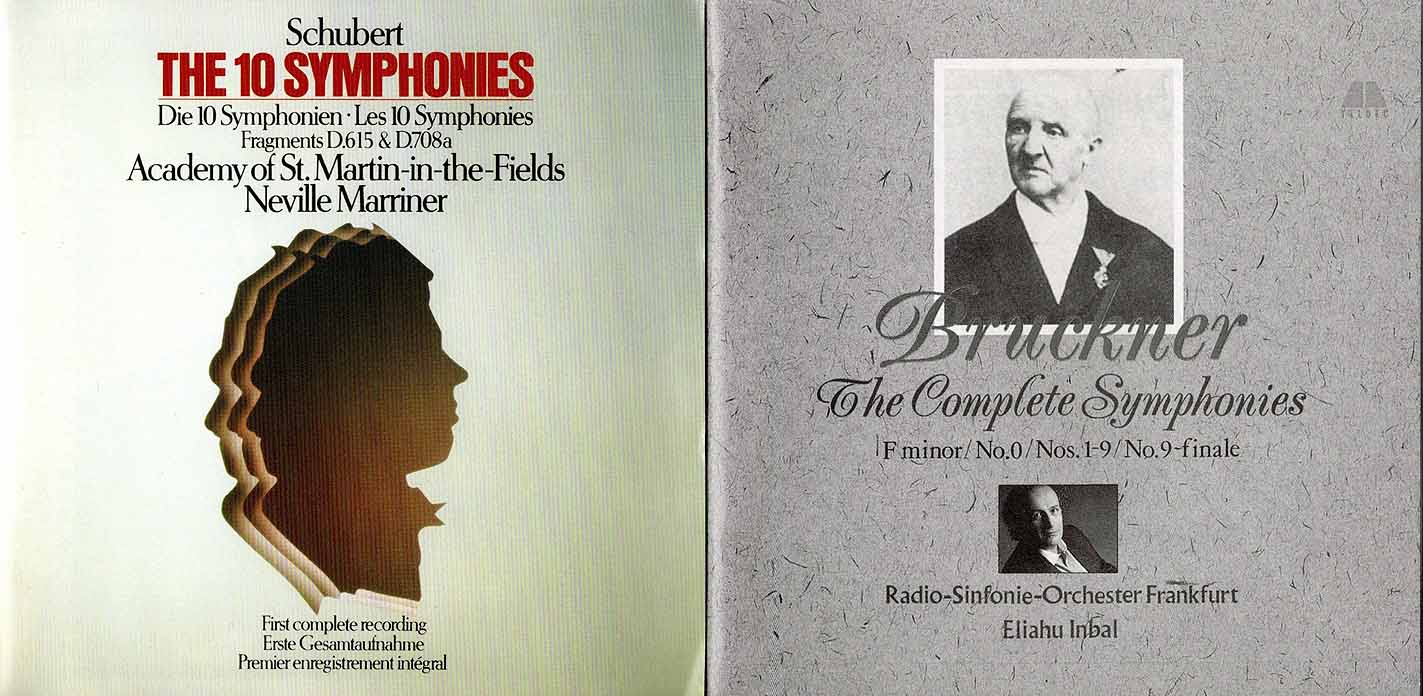

お爺ちゃんのピアノ

かつてはバックハウスと共に「ドイツ正統派のピアニスト」と言われたケンプですが、テクニック面ではあまり高い評価は得られなかったようです。写真左はベートーヴェンのソナタ全集、右はシューベルトのソナタ全集です。まあ、日本生まれで日本の田舎育ちの私には、「ドイツ正統派」とか「ドイツの伝統」とかは、正直言って感覚的に「??」なのですが・・・。

現代では、研ぎ澄まされたテクニックを持つピアニストは多く存在し、19世紀生まれのバックハウスやケンプは(技術的には)比較の対象にすらならないかもしれません。

今回は、そんなケンプのエピソードを2つ紹介します。既にご存じの上級者の方は飛ばして下さい。

技巧的にも優れたピアニストのツィメルマンが若い頃、晩年のケンプのコンサートに出かけた時のこと。技巧の衰えに加えて記憶力の衰えにも愕然とした彼は、「もう帰ろう」と席を立とうとしたのですが、周囲の様子を見て更なるショックを受けました。それは、少なくない聴衆が、ケンプの衰えた演奏を聴きながら涙を流していたのです。ツィメルマンはその時、演奏家と聴衆の深い結び付きを感じ取り、真のピアニストのあるべき姿を考えさせられたということです。

続いて、最晩年のエピソードです。名ピアニストのアラウが、「知人から聞いた話」として、ケンプの様子を話してくれました。養護老人施設に入っていたケンプは、寝たきりの生活を送っており、親しかった人が訪問して来ても、もう誰だか判別出来ないようになっていたそうです。しかし、その「誰だか分からない人」のために、力をふり絞るようにしてピアノを弾くのが最晩年の楽しみのようだった、とのことでした。

私は、これらのエピソードを聞いたり読んだりして、むしろヨレヨレのヨボヨボになったケンプのピアノを聴きたくなりました。これは全く個人的趣味の領域なので、賛否も正誤も関係なく、「お爺ちゃんのピアノ、上等!」と思って聴いています。

以下、少しずつ更新予定です・・・