趣味の玩具箱(音楽)

日常的に(頻繁に)聴いているというわけではありませんが、私の個人的な嗜好を披露させていただきます。クラシック音楽を中心に聴いておられる方々には、「そんなの聴いてるの?!」・「何と悪趣味な!」と言われそうですが、個人的嗜好ですので、悪しからずご容赦願います。

もし「同好の士」がおられましたら、是非「足あと帳」にご投稿ください。

戯言その1

[心優しきパンクロッカー]

ザ・スターリン

1989年(平成元年)に、初めてこのバンドを観たのは、レンタルビデオ店から借りたビデオテープでした。ライブで観客席に唾を吐き、豚の臓物を投げつける、というのは音楽雑誌で知っており、怖いもの見たさが半分位でした。確かに、汗だくで目つきもうつろな観客が多かったり、歌詞に「共産党」だの「原発」だのが出てきたりして、私はてっきり左翼(極左)の立場で歌うパンクバンドかと思っていました。

しかしある時、ボーカルの遠藤ミチロウ氏(1950年-2019年)が出ている音楽番組を視聴し、過激なパフォーマンスについて「だって、そんな事でもしないと、誰も見てくれないんだもん・・・(笑)」と恥ずかしそうに小声で話すのを見て、彼が本当は穏やか(内気なほど)な人物であることを知り、そのギャップにやられてしまいました(笑)。楽曲では「STOP JAP」・「365」・「病気X」等をよく聴いています。

戯言その2

[ ジ・エンターテイナー ]

聖飢魔Ⅱ

今にして思えば、昭和の末期にラジオの深夜放送で偶然に「蝋人形の館」を聴き、翌週にTVでも偶然にデーモン小暮閣下を見かけた、2回の偶然がきっかけで聖飢魔Ⅱの音楽を聴くようになりました。TVやラジオから流れて来る歌の大半を占める「愛」や「恋」といった歌詞とは全く異なる、「悪魔」だの「地獄」だのといった、「普通とは違う音楽」が好みだった私は、すぐにハマりました(笑)。

デーモン閣下のエンターテインメント性と頭の回転の早さ、ギタリストの確かな演奏技術等々、このバンドには魅力がたくさんありました。私のように、それまでロック・ヘヴィーメタルを聴かなかった人たちにも目を向けさせたのは大きな功績ではないでしょうか。楽曲では、「アダムの林檎」・「地獄への階段」等を愛聴しています。

戯言その3

[ それぞれの道 ]

聖飢魔Ⅱの構成員

後述するYMOでも同様でしたが、自分で自由にできるソロ活動とは異なり、複数メンバーで行うバンド活動では、音楽的な方向性の違いや対立・確執等が生まれることがあります。聖飢魔Ⅱも例外ではなく、デビュー時に掲げていた「1999年に解散」を待たずに解散する危機がありました。偶然が重なり、その危機は回避でき、結果として1999年の12月31日に予告通りの解散をすることが出来ました。

デーモン閣下以外のメンバーは、所謂「人間の姿」になり、それぞれの音楽活動の道に進みました。その後、5年に1度のペースで「期間限定再集結」を行っています。2025年には、「地球デビュー40周年」で再集結しました。個人的に嬉しいのは、メンバー同士が笑顔で楽しそうにコミュニケーションを交わしている様子が見られることです。

特に、若い頃には尖っていて、周囲もピリピリさせたジェイル大橋氏が、すっかり穏やかになり、ステージ上で「いじられキャラ」になる場面が微笑ましいです。人気絶頂時の聖飢魔Ⅱを突如脱退し、単身アメリカに渡り、新バンドの「キャッツ・イン・ブーツ」(写真右)を結成して活動していた当時には、こんなに他のメンバーと仲良くなれるとは想像もできませんでした(笑)。

戯言その4

[ 才能と個性の化学反応 ]

YMO

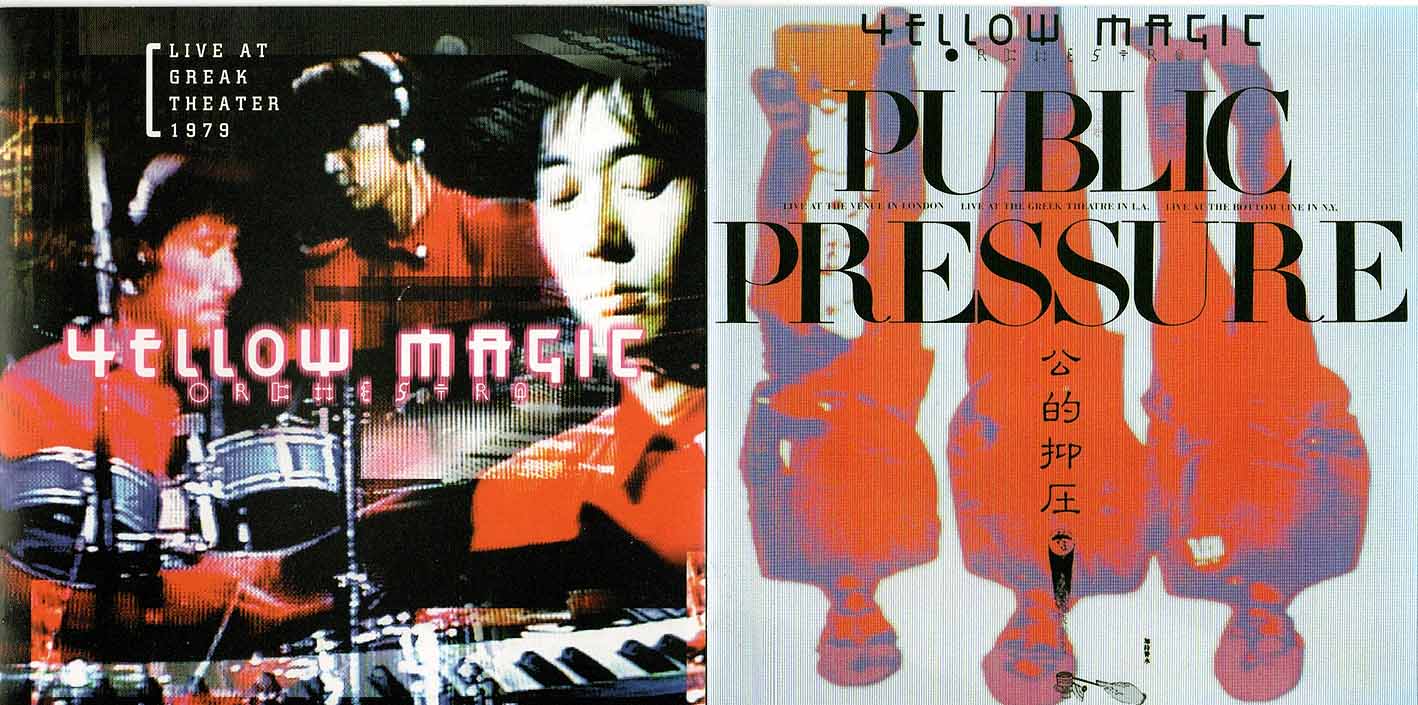

YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)は、1978年に結成されました。音楽的な個性・バックボーンが全く異なる3人が集まり、当時は斬新だった「コンピューターで音楽を作る」手法を導入しました。代表曲にも挙げられる「ライディーン」や「テクノポリス」がヒットした頃から、過密なスケジュールや、有名になってしまったことの弊害により、メンバーのストレスは大きくなっていきました。

元々の音楽的バックボーンが異なる3人が、バンド内でそれぞれに音楽の方向性を打ち出そうとすると、結果的には妥協を強いられることもあります。特に、細野氏と坂本氏の対立はファンの間でも知られるようになりました。写真右の「YMOパーソナルワークス」(メンバーのソロ作品集)を聴いてみると、「これだけ個性の違う3人が、よくバンドで曲を作れたなあ」というのが私の個人的感想です。

( ライブアルバム )

YMOのメンバーは、元々が優秀なプレイヤー(演奏者)でした。ライブでコンピューターが止まってしまっても、即座に「手弾き」に切り替えて演奏してしまう場面が幾度もあったようです。聴衆を前にした、ライブならではの「ノリ」が感じられる演奏は、どれも魅力的です。ライブアルバムは、国内・海外とも数種類あり、近年では「秘蔵音源」がYouTubeにもアップされています。私がライブ演奏で愛聴しているのは、「中国女」・「コズミック・サーフィン」・「マス」等です。

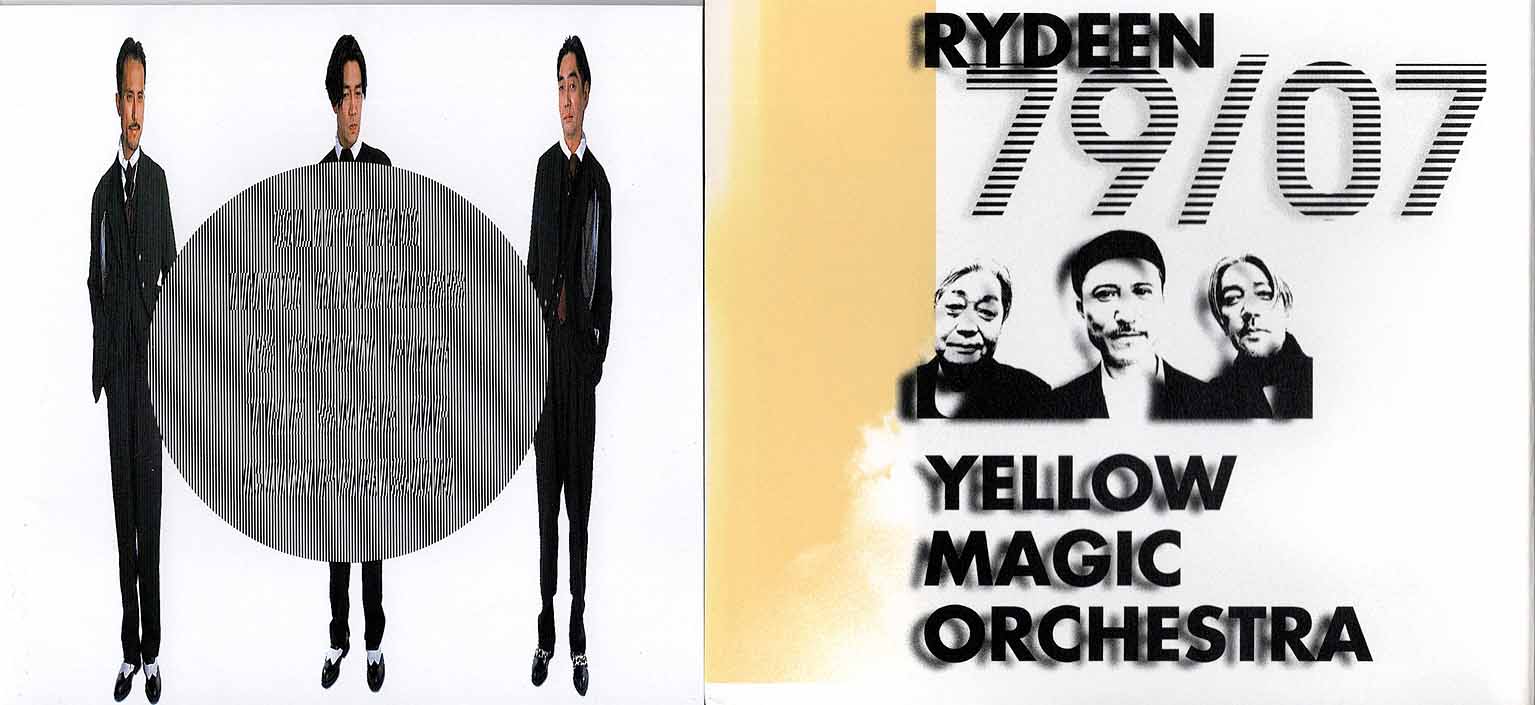

YMOのファンの方に、「ベストアルバムを挙げて下さい」と尋ねると、多くの方が「BGM」(写真左)か「テクノデリック」(写真右)を挙げるのではないでしょうか。メンバー間の音楽的な対立があったにも関わらず、先鋭的・実験的な内容を含みながら楽曲として成立させるのは流石としか表現のしようがありません。これも彼らの実力なのでしょう。

個人的には、上の2枚のアルバムでは、「マス」・「U.T」・「ピュア・ジャム」・「エピローグ」等を愛聴しています。

( 2度の再結成 )

YMOは1993年に、商標登録の関係で「YMOの文字に✕印」を付けて再結成します。後に、メンバーは3人とも「積極的・自発的な再結成ではなかった」という旨を話しています。写真左の「テクノドン」からは、メンバーの戸惑いや距離感、統一されない音楽の方向性のようなものが感じられます(個人的感想)。東京ドームでのライブでも、以前の楽曲の方が大きな歓声が上がりました。

反対に、「いつの間にか再結成していた」感じがある2000年代の活動は、メンバー同士の雰囲気も良く、互いに構えずフランクに会話ができており、かつての確執を知るファンたちは喜んだり和んだりしました。この様子を見ると、歳を取るのも悪くないかもしれないですね。

戯言その5

[ 臆病な恋愛観 ]

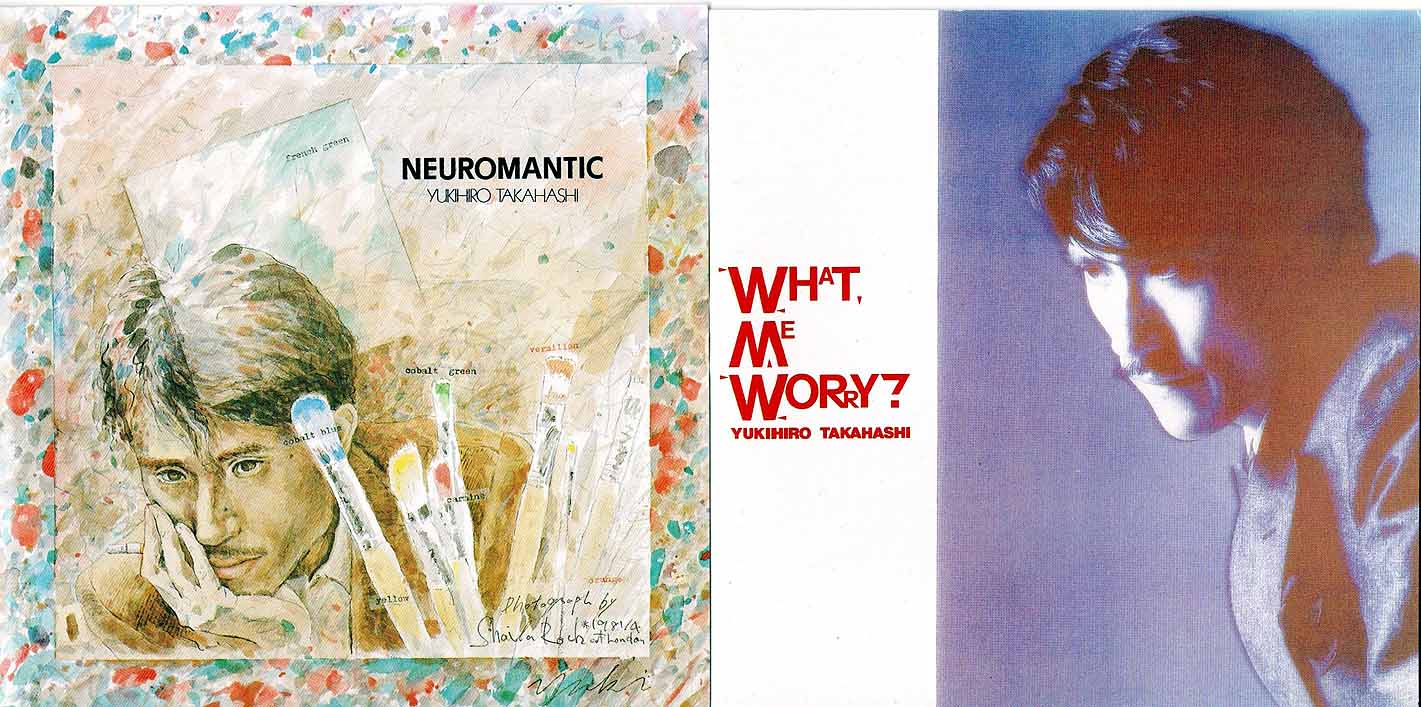

高橋幸宏

YMO関連が続きますが、私は中学生の頃から、ソロ活動では「ユキヒロ派」でした。私は基本的に「恋愛に関する歌詞」には興味が無かったのですが、ユキヒロ氏の曲からは、「大人の恋の切なさ」が伝わって来ました。まだ中学生だった私ですが、歌詞に込められた恋愛観が感覚としてぴったりと合い、ユキヒロ氏のお陰で「心に沁みる音楽」を体験することが出来ました。

YMOとしての活動でも、ユキヒロ氏の存在が無かったなら、空中分解は避けられなかったことでしょう。残念ながら2023年に逝去されましたが、素晴らしい楽曲をたくさん遺してくれたこと、YMOを21世紀まで継続させてくれたことは、ユキヒロ氏の大きな功績であると思います。愛聴する曲はたくさんありますが、私を切なくさせてくれた「サラヴァ」・「フラッシュバック」・「今日の空」・「1%の関係」を挙げたいと思います。

戯言その6

[ 麻里ちゃんはヘヴィ・メタル ]

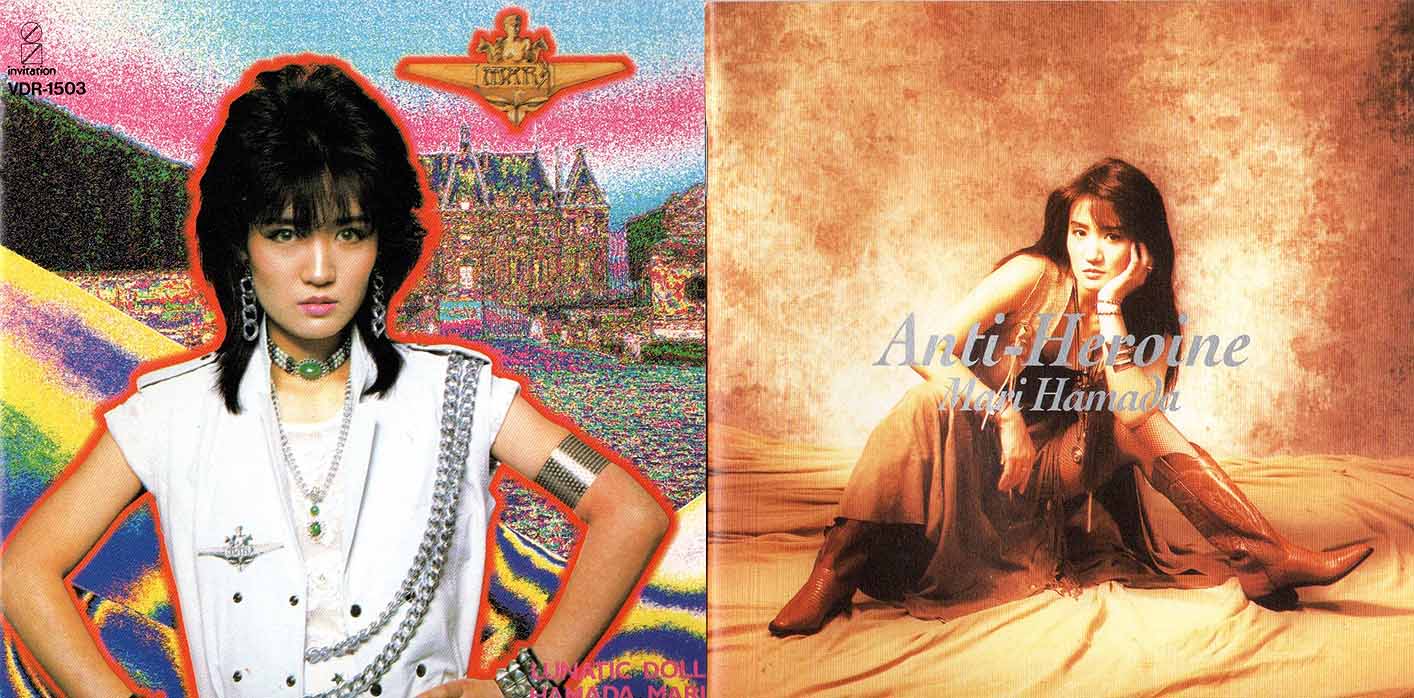

浜田麻里

私は、あまり女性ボーカリストの歌は聴かないのですが、数少ない例外の一人が浜田麻里さんです。1983年、デビュー時のキャッチコピーが「麻里ちゃんはヘヴィ・メタル」(糸井重里氏による)でした。私の高校時代に、学園祭で麻里さんのコンサートがあったのですが、当時の私はロック系の音楽とは無縁だったため、「うるせえ音楽だな」としか思わなかったのです(失礼&勿体ない)。それが後年、CDやDVDを買うようになるとは・・・・。

麻里さんの代名詞は、強靭な高音域の歌声ですが、バラードで聴かれる切ない心情を込めた歌声も胸を打ちます。愛聴している曲としては、「フォール・イン・ラブ」・「ドント・チェンジ・ユア・マインド」・「クライ・フォー・ザ・ムーン」があり、たまに運転しながら車内で歌いますが、ハイトーンでは声帯が持ちません(笑)。

私がこの兄弟デュオの楽曲を認識したのは、TVのCM(いいちこ?)で流れていた時でした。憂いのあるメロディーと、マイルドな歌声と、良い意味で「かっちりし過ぎないハモリ」が心地よく感じられました。歌詞も味わい深く、抑制された中にも感情が込められており、「大人の音楽だなあ」と感じたものです。

愛聴している楽曲は、「春夏秋冬(はるなつあきふゆ)」・「これが恋というなら」等です。2025年現在、兄の孝さんは、2014年の脳出血の後遺症で麻痺が残りながらも、リハビリ生活を続けているようです。(追記:正にこの文を書いた数日後、残念ながら逝去されました。お悔やみ申し上げたいと思います。)

ゲームのストーリーも、そのBGMも、エンディングを迎えてみると不思議な切なさが残る。それが、「マザー」でした。ヒットした作品の割に、次作開発までの間隔が長く、「マザー」はファミコン、「マザー2」はスーパーファミコン、「マザー3」はゲームボーイアドバンス用のゲームでした。

複数の音楽家が作曲を担当しましたが、私の個人的なお気に入りは、鈴木慶一氏の作品である「エイトメロディーズ」で、この曲は小学校6年生の音楽の教科書にも載りました。今でもこの曲を聴くと、学生時代にアパートの自室でBGMの素晴らしさに感動していた自分の姿が思い出されます(笑)。

「戯言その2」で述べたように、私は、気付くと「普通とは違う音楽」を聴いている傾向があります。筋肉少女帯も、独特の世界観を持っている不思議なバンドです。聖飢魔Ⅱと同様に、メンバー間で紆余曲折がありましたが、2025年現在では「仲直り」してバンドも健在なようです。

楽曲(特に歌詞)には幻想的・退廃的・時には奇怪なムードが漂い、ハマるとカルト的な熱狂を感じます(個人的感想)。私のお気に入りは、「パブロフの犬」・「これでいいのだ」・「風車男ルリヲ」等々です。

( 戸川純 )

どこか危うさも感じさせる、不思議なオーラを纏った女性。それが戸川純さんの(個人的な)イメージです。ソロ活動の他に、「ゲルニカ」・「ヤプーズ」としての活動もありました。独特の歌声で、不思議な歌詞を歌うのは、前述の筋肉少女帯とも共通するところです。個性が強烈なので、日常的に聴こうとは思いませんが(笑)、個人的な愛聴曲としては、「隣の印度人」・「夢見る約束」・「レーダーマン」等です。

( 森田童子 )

平成初期に、爆発的にヒットしたTVドラマ「高校教師」(私は、令和になってからDVDで観ました・・・・)の主題歌・挿入歌で有名になった感がありますが、この主題歌「ぼくたちの失敗」は1976年の曲でした。森田童子さんは1975年から1983年まで音楽活動をしており、その後に活動を停止。以後、一度も姿を現さず、詳細は謎に包まれたまま、2018年に逝去されました。

聴く人に一種の切なさを感じさせるような、無垢で透明感のある独特の歌声でした。歌詞の内容は、どちらかというと破滅の予兆を感じさせるような内容のものが多かったです。私が愛聴しているのは、「たとえばぼくが死んだら」・「ラスト・ワルツ」・「G線上にひとり」等ですが、本当に疲れた時やテンションが下がっている時には危険なので聴かないようにしています(本当に)。

以下、少しずつ更新予定です・・・